«Умолкнувшая скрипка»

(Памяти Исхака Урусова)

Задачей, целью жизни стало

Вас воскресить — погибших на войне

Ю. Друнина

История знает немало примеров героизма людей, обессмертивших свои имена, защищая Отечество. Многие из них были достойны высшей награды, но их не пожелали отметить, заранее уготовив плачевную будущность для их народа. Сыны «опальных» карачаевского, балкарского, чеченского, ингушского народов, лишенные в большинстве своем всякого рода поощрений, продолжали сражаться за победу, не ведая о бедствиях, ниспосланных соплеменникам: «… до фронта не дошла об этом правда».

Увозили людей, обездоленных

Злобною волей недоброго часа.

И вдали непроглядной остались сиротами скалы…

(С. Гуртуев «Товарный вагон»)

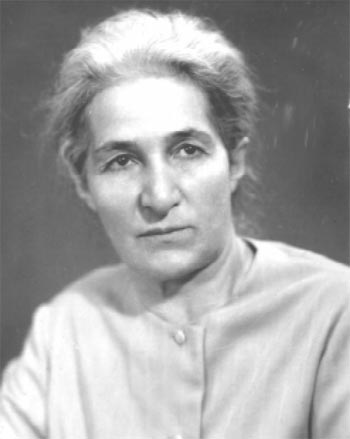

«Уцелевшим карачаевцам-фронтовикам приходилось выезжать в места ссылки и там долго разыскивать свои семьи, — пишет писательница А. Урусова. — Офицеров-карачаевцев спецкомендатуры сразу направляли на лесоповал и другие тяжелые работы, лишив их возможности жить со своими семьями, доведенными до края гибели комендантским режимом. А скольким не зачтены в заслуги истинно героические подвиги из-за того, что их народы безосновательно были причислены к разряду враждебных». В числе обойденных вниманием был и Исхак Урусов, видный деятель культуры, основоположник карачаевской музыкальной фольклористики, впервые осуществивший нотную запись народного творчества. Это ему посвятила А. Урусова свою поэму «Согъулмагъан къыл къобуз» («Умолкнувшая скрипка»). Издать подготовленные к печати записи Исхак Урусов не успел — началась Великая Отечественная война. Позже за него это сделает сестра — Аминат.

— Коль придется погибнуть, — сказал Исхак, прощаясь 5 июля 1941 года, — сделай так, чтоб за меня жил мой труд…

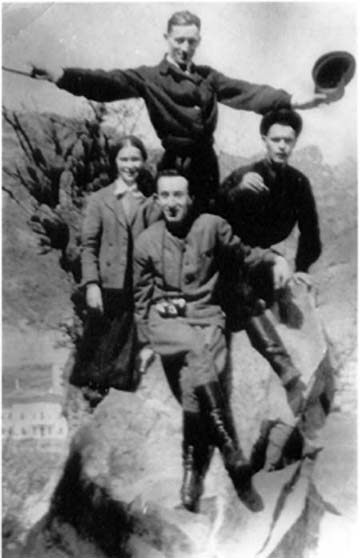

«Он ушел на фронт вместе с младшим братом Назиром. Оба рослые, атлетического телосложения, образованные молодые люди, с чувством непередаваемой сыновней жалости смотрели в глаза бледной матери, тщетно старавшейся казаться бодрой. Она касалась рукой то одного, то другого, словно боялась выпустить обоих из своих рук. Назир попал на Украинский фронт, а Исхака направили во 2-ое Орджоникидзевское военно-пехотное училище. В своем единственном письме из Орджоникидзе он сообщил, что учится в военном училище и в скором времени отправляется на фронт»

(Из воспоминаний А.Урусовой).

Так ушел безвозвратно человек, обессмертивший народные песни и наигрыши, художественный руководитель первого в истории области ансамбля песни и танца, любимец народа, много сделавший для развития его национальной культуры.

Долгое время семья не имела никаких сведений о своем близком, за исключением того, что тот пал в боях за Сталинград. Тщетны были старания установить обстоятельства гибели и место его захоронения. Лишь спустя сорок с лишним лет, в декабре 1983, после публикации в газете «Ленинское знамя» статьи В.Савицкого «Комбат Урусов», появилась надежда на получение достоверной информации о нем. Привожу некоторые выдержки из статьи:

«Комбат Урусов. Это имя мы впервые услышали на встрече ветеранов курсантского полка 2-го Орджоникидзевского военно-пехотного училища со следопытами Пятигорского филиала Ставропольского политехнического института. Бывший заместитель комбата 2-ого батальона, ныне полковник в отставке, П.П.Кузнецов рассказывал: «Курсантский полк 2-го ОВПУ вступил в бой у села Суровикино 17 июля 1942 года в составе одного из передовых отрядов 62-ой армии Сталинградского фронта. В течение месяца полк вел кровопролитные бои в излучине Дона, сдерживая бешеный натиск 6-ой германской армии. В этих боях отличным и умелым воином показал себя командир взвода военной разведки старший лейтенант Урусов. Во второй половине августа 2-ому батальону была поставлена задача: ускоренным маршем выйти на рубеж Малая Россошка и занять оборону. Батальон выполнил поставленную задачу и приготовился к бою… После неудачной ночной атаки на высоту Безымянную командиром 2-ого батальона был назначен старший лейтенант Урусов… 24 августа командир курсантского полка полковник Воскобойников получил приказ контратаковать фашистов силами 2-ого батальона в направлении деревни Власовки… Под ураганным огнем 2-ой батальон под командованием старшего лейтенанта Урусова контратаковал противника, занявшего Власовку. Безудержно храбрый и горячий комбат Урусов бежал в первых рядах атакующего батальона, но на окраине деревни пуля фашистского снайпера оборвала его жизнь. Вместе с 22 погибшими командирами и курсантами он был похоронен у деревни Малая Россошка под Сталинградом». На наш вопрос о национальной принадлежности комбата Урусова И.П.Кузнецов коротко ответил: «Он был из ваших краев». Прошел еще год безрезультатных поисков, и вот на имя штаба следопытов «Поиск» пришло письмо из г. Каспийска, в котором бывший курсант 2-ого батальона Г.Е.Майстренко, хорошо помнящий Урусова, написал: «Комбата Урусова звали Исхаком Муталибовичем, и был он уроженцем Карачаево-Черкесии…»

По инициативе штаба «Поиск» Пятигорского филиала Ставропольского политехнического института комсомольцами заработаны средства для изготовления мемориальных плит с именами погибших воинов курсантского полка 2-ого ОВПУ, которые будут установлены в деревне Власовка под Волгоградом. Одним из первых в этом списке значится славный сын Карачаево-Черкесии, отважный комбат И.М. Урусов. К сожалению, нам неизвестны подробные биографические данные этого замечательного командира и патриота нашей Родины…

В.Савицкий,

руководитель военно-патриотической работы Пятигорского филиала Ставропольского политехнического института

А. Чотчаев,

член комитета ВЛКСМ»

Уже на второй день после выхода статьи в адрес штаба следопытов была отправлена телеграмма: «Урусова звали Исхаком Мудалифовичем. Сестра Аминат».

…Так завязалась переписка А.Урусовой с однополчанами ее брата, что позволило по крупицам собрать информацию о ратных подвигах отважного сына горского народа, воссоздать боевой путь его от начала и до героической гибели под Сталинградом.

Помнится, с каким трепетом и волнением она брала в руки дорогие ее сердцу письма, шедшие из разных уголков страны. «Война напрочь связала судьбу Исхака и мою с его боевыми товарищами, переписка с которыми огромна, искренна, душевна», — говорила она. Однополчане брата — ныне отставные полковники, генералы, писатели, художники, заслуженные учителя. Среди них — москвичи: генерал-полковник А.Г. Мережко и полковник А.С.Мороз; писатель Н.А.Фадеев — автор нескольких трудов о курсантских полках (живет в Мордовии), полковник Л.И.Ревякин (г. Санкт-Петербург), подполковник Ф.А. Матвеев — председатель совета ветеранов 2-ого ОВПУ (г. Владикавказ) и др. Судя по многочисленным письмам, фотографиям, имеющимся в архиве А. Урусовой, можно было бы написать целую книгу о трогательной дружбе сестры погибшего комбата с его однополчанами.

В одном из писем В. Савицкий сообщил ей, что в бою за Власовку у Малых Россошек участвовали 2-ой батальон курсантского полка под командованием старшего лейтенанта Урусова и 2-ой батальон 35-ой гвардейской дивизии под командованием Рубена Ибаррури. Оба комбата пали в один и тот же день, 24 августа 1942 года.

Весть больно ударила по сестринскому самолюбию, вновь и вновь «возвращая» к геноциду и произволу в отношении безвинного народа. Ибаррури посмертно присвоено звание Героя Советского Союза, а Исхак, отличившийся не меньшим героизмом (по свидетельствам очевидцев-однополчан), лишь был удостоен ордена Красной Звезды. Но следы и этой награды истерты в министерстве обороны. О таком глумлении над памятью офицера неоднократно писал в редакцию «Ленинского знамени» его однополчанин Ортабаев Аубекир Адиль-Гериевич. Но ответа так и не последовало.

В июне 1984 в областной газете появляется еще одна публикация — «Послесловие к подвигу» того же автора — В. Савицкого, где он пишет: «…Летом 1982 года, в канун 40-летия Сталинградской битвы, вместе с ветеранами 2-ого Орджоникидзевского военно-пехотного училища я посетил места ожесточенных боев на подступах к Сталинграду, где в августе 1942 насмерть бились с врагом командиры, политработники и курсанты училища. Минуло много лет, та земля под Россошками и поныне хранит страшные следы войны: заросшие воронки, ржавые гильзы патронов и снарядов, полуистлевшие каски и противогазы, осколки… В скорбном молчании стояли мы тогда у братской могилы воинов курсантского полка, и каждый из нас чуть слышно повторял: «Вечная память тебе, комбат Урусов! Вечная память всем командирам и солдатам, павшим за честь и независимость нашей Родины!».

Сегодня память Урусова И.М. увековечена там, где пролита его кровь, где покоятся его останки. В музее боевой славы «Сталинградская битва» имеется стенд с портретом и биографическими сведениями об Исхаке и других защитниках Сталинграда. Имя его начертано на монументе павших за Сталинград офицеров командиров и курсантов. Стараниями ветеранов и преподавателей учрежден в Волгоградском государственном университете переходящий приз (кубок) имени старшего лейтенанта Урусова, которым награждаются студенты, отличившиеся в художественной самодеятельности. В 1990 году издательством «Наука» выпущена книга академика В. Самсонова «Память минувшего», в которой отмечен героизм комбата И.М.Урусова. В 1992 году издана книга Н.А.Фадеева «Далекое и прошлое», в ней также отводится большое место рассказам о нем.

Трудно представить себе, что за столь короткую жизнь (ему было только 25) он дважды обессмертил свое имя: отдав жизнь за счастье народное, и в тот миг, когда 15-летним подростком, выучившись нотной грамоте и игре на струнных инструментах у скрипача Сергея (о чем повествуется в вышеупомянутой поэме А.Урусовой «Согъулмагъан къыл къобуз» («Умолкнувшая скрипка»), встал на путь собирателя народных песен…

— Джокъ эд сенича сагъайгъан

Учхан къушну джелине,

Табигъатны хар бир заты,

Джыр джырлатхан кёлюне

Не видела другого такого,

Внимавшего полету парящего орла,

Чтобы все объекты природы

Вызывали песни в душе, как у тебя

Поэтесса знакомит читателя с линией судьбы личности одаренной — с детских лет и до дня героической гибели в Великую Отечественную. Повествование ведется в тоне задушевной беседы-воспоминания («…и помнится белая войлочная шляпка твоя, сидевшая, как бабочка на цветке, и бег твой каждодневный к буйной форельной реке…»).

Воскрешение в памяти образов родного края («буйная форельная река») не случайно: сама природа предопределила появление на этой благодатной земле талантов, способствовала духовному росту, окрыляя и заряжая живительной энергией. Именно здесь, в живописном и красивейшем уголке горного края — ауле Верхняя Теберда, в 1917 г., в семье известного деятеля Карачая Мудалифа Камашевича Урусова и родился Исхак.

…Аул Верхняя Теберда расположен на правом берегу горной форельной Теберды, окружен высокими лесистыми горами. В лесах обитали, да и теперь изредка показываются, удивительно прекрасные виды животного мира, своеобразную симфонию создавали пернатые, перекликаясь с журчанием родников, шумом реки, ревом туров, с серебристым звуком чабанской свирели. Относительную тишину аула нарушали снежные лавины, громовые раскаты коих, отдаваясь эхом, сотрясали все. Большими событиями становились дни свадьбы, рождения сына, «открытие» юных дарований, их умение хорошо петь, играть на гармони, гуслях, свирели, танцевать грациозно и огнеметно, пронестись на коне, показывая ловкость и бесстрашие на полном скаку, и многие другие события.

Сам аул был основан в 1867 г. выходцами из Учкуланского ущелья, людьми, устремленными к свободе и независимости, отличавшимися смелостью и находчивостью. Одними из основателей села были и сыновья Асланбека Урусова, младший из которых, Камаш, стал дедом Исхака. К счастью мальчика, его еще неосознанное стремление к музыке поддерживалось и в собственной семье. Бабушка Исхака по отцу — Наунари в молодости славилась умением превосходно играть на гармони; нежный голос матери слышался, когда та сидела за шитьем или занималась домашними делами; восхитительная игра на свирели дяди отца — Гергока никого не оставляла равнодушным.

С образованием Карачаево-Черкесской автономной области в 1922 г. семья переехала в областной центр, в станицу Баталпашинскую (ныне г. Черкесск). «Вырвавшись с гор, мы оказались на равнине, где земля сходилась с небом, обитали русские, казаки и люди других народностей, — вспоминает А.Урусова. — Исхак забегал в станичную церковь послушать певчих, полюбоваться иконами, великолепно оформленным куполом. Он уже увлекался живописью и имел заметные успехи». Здесь же он пошел в школу, сразу во второй класс, потому как был обучен грамоте, многое знал и умел.

В 1926 г. началось строительство нового города у слияния двух рек — столицы Карачая. Его назвали Микоян-шахар. Туда и переселилась семья Исхака, и 1927/1928 учебный год он начал уже там. Увлечение музыкой не покидало его. Он играл на свирели, балалайке, гитаре, мандолине.

1929 год стал переломным в судьбе подростка. Слезно выпросив у родителей разрешение, он вместе со старшей сестрой, возвращающейся учиться на Кубанский рабфак, едет в Краснодар. Там он знакомится с пожилым музыкантом Сергеем, разглядевшем в маленьком горце недюжинные музыкальные способности. Подобно Федоту из поэмы А. Кешокова «Тисовое дерево», научившему Хакурино ремеслу и грамоте, Сергей все свои знания и умения передал горскому мальчику, в котором «узрел он детство свое — когда впервые, прижавшись к чужой калитке, упивался игрою скрипача, полон восторга и умиления».

Расставанье с учителем произошло в мае 1930 г. Трогательная сцена прощания эмоционально описана в поэме А.Урусовой.

…Чал Сергей ашыра чыкъгъанды,

Бютеу саны титирей…

От тюшгенча, тютюнлей,

Тозурагъанды чачы да,

Къысха заманда тюрлениб,

Танылмайды кёз-къашы да.

Алай къалыб кеталмады

Ашырыб сени джолунга.

«Абрам! Абрам! Бери къайт!» — деб

Къычырды, алмай солууун.

Эшитдинг аны ауазын,

Къысха бурулуб ызынга,

Узакъдан эслеб ауанасын,

Гузаба джетдинг къызара.

Юйден чыгъарды къобузну,

Къол джетдире тёгерегине,

Къыса келиб кёкюрегине.

— Ал менден саугъагъа муну, —

Деб, къысды сени кесине.

Седовласый Сергей вышел провожать,

Дрожа всем телом…

Словно пожарища дым

На ветру волосы его седые.

В короткий миг

Неузнаваемо стало лицо его.

Не смог уйти он,

Проводив тебя.

«Абрам! Абрам! Вернись обратно! —

Закричал изо всех сил.

Услышав голос его,

Тут же обернулся ты.

Завидев издали силуэт,

Примчался к нему.

Из дома вынести скрипку велел он.

Потрогав всю,

Прижимая к сердцу,

— Возьми от меня на память, — сказал

И заключил тебя в свои объятия…

Исхак понимал, что в этой скрипке — Сергея жизнь и душа…

Вторая и последняя встреча его с учителем состоялась несколько лет спустя, незадолго до начала войны…

…По возвращении на родину Исхак поступает в педтехникум и по окончании его начинает работать в областном Доме культуры. Примерно в это время (в 1932 г.) и возникает желание у пятнадцатилетнего юноши записать народную музыку Карачая. Вооружившись трубой (при записи чаще пользовался ею), он уединялся на горе, с вершины которой был виден весь город, и подолгу просиживал над работой. Результат не заставил себя ждать: уже первые попытки переложить на ноты колыбельную песню, проникновенно спетую матерью, увенчались успехом. Его отец тогда сказал: «Так начинали, наверное, великие музыканты». «Мне привелось знать образ жизни многих подростков и юношей, — говорит А.Урусова, — но я не видела другого такого, как Исхак, столь увлеченного и целеустремленно занимавшегося одновременно и музыкой, и живописью, и так дорожившего фольклором. Он будто боялся, что со смертью певцов старшего поколения исчезнет духовное наследие, не сохранится ничего в первозданном виде». В поисках исполнителей старинных песен, танцевальных мелодий и наигрышей он объездил всю область. Многие и сами приезжали к нему в город, чтобы не отвлекать его от работы. Он сочинял и собственную музыку — на слова поэтов Д. Байкулова, М.Урусова, В. Дюкова и др.

В 1936 г. Исхак, несмотря на большую загруженность работой, поступает в педагогический институт и одновременно на заочное музыкальное отделение Всесоюзного Дома народного творчества. Это был самый насыщенный отрезок времени, когда приходилось совмещать учебу с интенсивными поисками нового материала. На это время приходится и деятельность его по обработке и систематизации уже имеющегося материала.

Бесспорно, И.Урусов проделал огромную работу до отправки на фронт: организовал первый в истории Карачая сводный оркестр при Доме культуре Микоян-шахара (ныне г. Карачаевск), создал вместе со своим другом, известным драматургом Ш. Эбзеевым в 1938 г первый областной ансамбль песни и танца, художественным руководителем которого и являлся до ухода на фронт в 1941 г; будучи единственным на тот период фольклористом с музыкальным образованием, впервые осуществил нотную запись народного творчества Карачая и некоторых народностей Северного Кавказа. Свидетельством последнего является наличие в его сборнике кумыкской народной песни «Терек», записанной Исхаком в 1940 г. от певца П.Б. Мантаева в Хасавюрте, татской «Песни девушек», записанной от артистки Сары Амираговой в 1941 в Микоян-шахаре, кабардинской народной песни «Андемиркан», записанной в Нальчике, и др.

Не привелось И. Урусову увидеть свой труд изданным. Но праведное дело всегда находит дорогу: в 1982 г. большим тиражом вышла его книга «Къарачайны халкъ музыкасы» («Народная музыка Карачая»), тепло встреченная знатоками и ценителями музыкального искусства.

«Разделяя неизбывное горе миллионов сестер, потерявших своих любимых братьев, я в то же время чувствую гордость за мужество и честность брата, любившего не только свой карачаевский народ, но и всех, кто хранил в себе человеческое начало, отдавшего себя целиком защите свободы от фашизма.

Меня тешит еще сознание того, что он ушел, показав пример безграничной любви к культурному наследию народов, и что он сам воздвиг себе дивный памятник» (А.Урусова).

Верится, что светлая память о храбром воине и талантливом музыканте навсегда сохранится в сердцах благодарных потомков.

Фатима Узденова,

Нальчик